-

-

214

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-07-08

- 105

- 동영상동영상

-

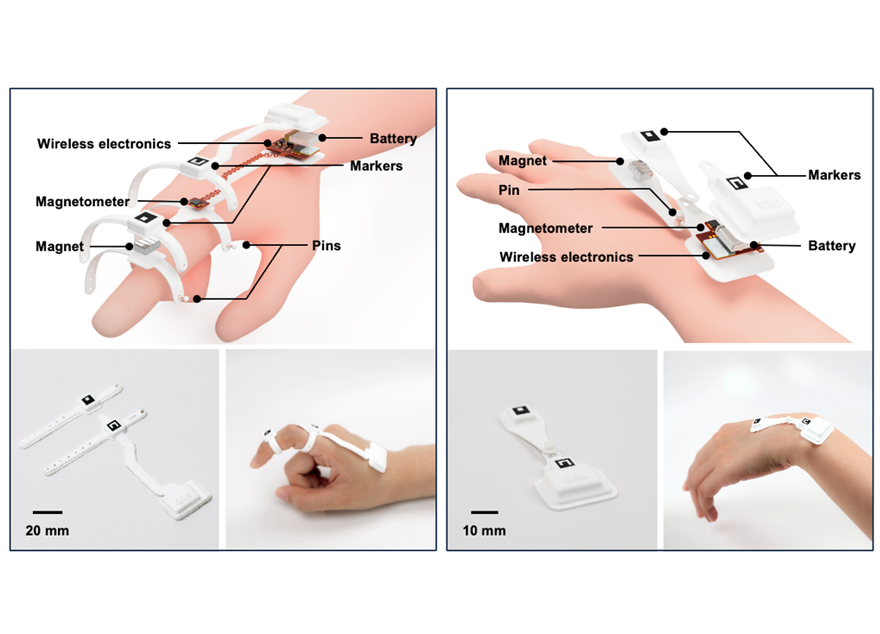

아주대 첨단바이오융합대학 김지혜 교수 공동 연구팀이 손가락과 손목 관절의 움직임을 실시간으로 정밀하게 측정할 수 있는 피부 부착형 무선 웨어러블 센서 시스템을 개발하는 데 성공했다. 이는 환자 맞춤형 재활 치료의 디지털화를 실현할 수 있는 기반 기술로, 앞으로 파킨슨병이나 뇌졸중 등 여러 근골격계 질환의 비대면 치료·모니터링 기술로 확장될 것으로 기대된다.김지혜 교수(첨단바이오융합대학·대학원 분자과학기술학과) 국제 공동 연구팀이 재활 치료나 일상 활동 중 손목 및 손가락 관절의 각도와 운동 범위를 실시간으로 연속 측정할 수 있는 무선 웨어러블 센서를 개발했다고 밝혔다.해당 연구 내용은 ‘손가락 및 손목 관절의 연속 모니터링을 위한 피부 부착형 무선 유연 전자 각도계 시스템(Soft, skin-interfaced wireless electrogoniometry systems for continuous monitoring of finger and wrist joints)’이라는 논문으로 세계적 학술지인 <네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)>에 5월 게재됐다. 이번 연구에는 아주대 김지혜 교수와 미국 미주리대 캔자스시티캠퍼스 신희섭 교수가 공동 제1저자로 참여했다. 포항공대 김진태 교수, 성균관대 유재영 교수, 미국 노스웨스턴대 존 로저스 (John A. Rogers) 교수, 미국 세인트루이스 워싱턴대학 미첼 펫(Mitchell A. Pet) 교수는 공동 교신저자로 함께 했다. 그동안 관절의 운동 범위 측정은 엑스레이(X-ray) 같은 대형 장비나 전문가가 사용하는 수동식 각도기 고니오미터(goniometer)에 의존해왔다. 그러나 이러한 측정 방식은 일시적이며 정적인 데이터만을 제공할 수 있어, 재활 치료의 효율성과 정확도 측면에서 한계를 가지고 있다. 공동 연구팀이 이번에 개발한 무선 웨어러블 센서 시스템은 환자의 손가락과 손목 관절의 운동 범위를 실시간으로 측정, 정확하고 직관적인 실시간 데이터를 제공할 수 있는 전자 고니오미터 시스템이다. 이번에 개발된 센서는 초소형 마그네토미터(magnetometer)와 컴퓨터 비전 기반의 보정 알고리즘, 그리고 스마트폰 기반의 사용자 인터페이스를 통해 정확하고 직관적인 실시간 데이터를 제공한다. 또한 최대 5도 이내의 측정 오차로, 높은 정밀도를 보였다.연구팀이 개발한 무선 웨어러블 센서를 활용하면, 일상 속 다양한 환경에서 손가락 및 손목관절 움직임의 정확도 높은 측정이 가능하다공동 연구팀의 센서는 피부에 밀착되는 유연한 실리콘 구조와 블루투스 통신 기능을 통해 별도의 복잡한 장비 없이 일상생활이나 물리치료 중에도 장시간 착용이 가능하다. 또 스마트폰 카메라를 활용한 간편한 보정 절차를 통해 사용자와 사용환경에 따라 유연하게 적용할 수 있다. 이러한 장점 덕에 병원이 아닌 가정에서도 환자가 손쉽게 사용할 수 있어, 비대면 자가 재활과 개인 맞춤형 피드백 제공이 가능하다. 이에 앞으로 디지털 헬스케어 및 원격 의료 기술로 활용될 수 있을 전망이다.연구팀은 건강한 성인 자원자 10명을 대상으로 임상적 실험을 진행해, 손가락 및 손목의 복잡한 움직임을 높은 정밀도로 측정할 수 있음을 입증했다. 더불어 마우스와 키보드 사용이나 악기 연주, 스포츠 활동 등 다양한 일상 동작 중에도 안정적으로 데이터 수집이 가능함을 실험적으로 확인했다. 이러한 실험 결과는 이 기술이 의료기기를 넘어 다양한 작업 환경이나 스포츠 재활, 고령자 운동 기능 평가 등으로 확장 가능함을 보여준다.이번 연구를 주도한 아주대 김지혜 교수는 “이번 연구는 그동안 엑스레이 같은 대형 장비나 수동식 각도기를 이용해 측정했던 손가락과 손목 관절의 운동 데이터를 일상 환경 속에서 지속적이고 정확하게 측정할 수 있도록 한 성과”라며 “앞으로 손이나 손목뿐 아니라 허리나 무릎 등 여러 관절의 운동 데이터 측정에 적용되어 보다 효과적으로 재활 치료에 활용될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.김지혜 교수는 이어 “앞으로 파킨슨병, 뇌졸중, 근골격계 손상 환자 등의 원격 진단 및 치료에 응용할 수 있을 뿐 아니라, 개인의 일상 데이터를 기반으로 한 개인 맞춤형 건강 관리 플랫폼으로도 발전시킬 수 있을 것”이라고 덧붙였다. # 연구 주요 내용 : 영상으로 보기

-

212

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-06-30

- 102

- 동영상동영상

-

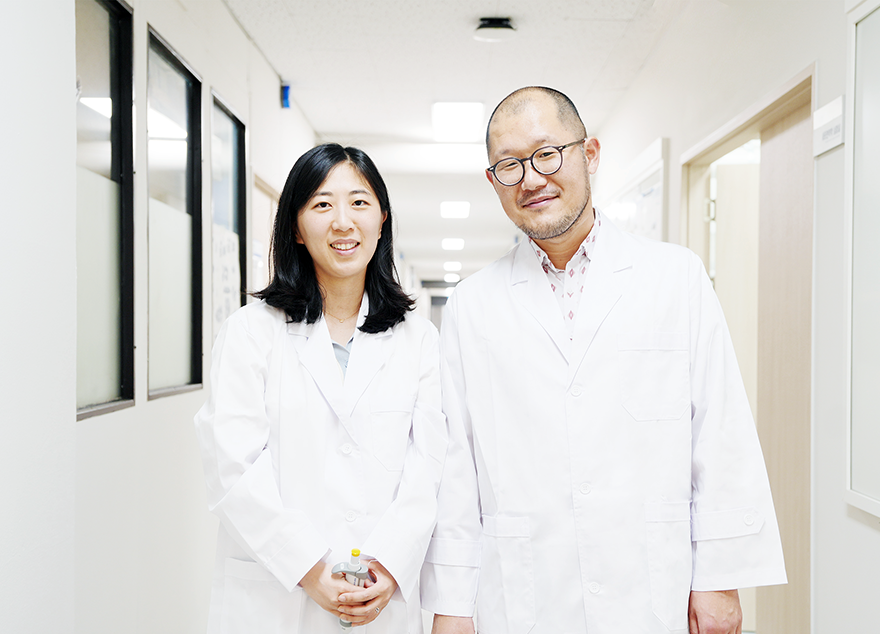

아주대·워싱턴대 공동 연구팀이 인체 면역계의 중추적 역할을 하며 면역세포를 진두지휘하는 T세포의 장내 면역 환경에서의 조절 메커니즘을 규명하기 위해 새로운 분석법을 확립했다. 이에 앞으로 장내 염증 관련 면역 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.생명과학과 이재우 교수 공동 연구팀은 장내 T세포 수용체를 분류 및 체계화하는 새로운 분석법을 확립했다고 밝혔다. 해당 내용은 ‘음식물 및 장내 미생물 유래 항원에 의한 T세포 항원 수용체 레퍼토리 조절(A hierarchy of intestinal antigens instructs the CD4+ T cell receptor repertoire)’이라는 제목의 논문으로 면역학 분야 저명 저널 <Immunity>에 5월 게재됐다. 이번 연구에는 아주대 이재우 교수(위 사진 오른쪽)와 미국 워싱턴대(Washington University in St. Louis) 박사후연구원 정지선 박사(위 사진 왼쪽)가 제1저자로 참여했다. 워싱턴대의 치 송 시에(Chyi-Song Hsieh) 의과대학 교수는 교신저자로 함께 했다. 백혈구의 일종인 T세포는 우리 인체의 면역계에서 가장 중추가 되는 세포로, 다른 면역세포들을 진두지휘하는 역할을 한다. 전투의 리더가 외부 침입자를 물리치기 위해 공격 태세를 시의적절하게 조율하는 것처럼, T세포는 감염이나 질병으로부터 인체를 보호하기 위해 유연성과 정확성을 발휘한다. 더불어 기억 능력을 가지고 있어 한 번 침입한 적에 대한 정보는 T세포 면역계에 명확히 각인된다. 그러나 T세포의 수가 많고 다양한 기능을 하고 있어, 개별 T세포에 대한 연구가 한정적으로 이루어져 왔을 뿐 전체적 T세포 메커니즘의 규명은 쉽지 않았다. 이러한 가운데 최근에는 세균이나 바이러스 같은 외부 침입자에 대한 대비뿐만 아니라, 장내 미세환경에 존재하는 잠재적 위험 요소를 관리하는 T세포의 역할이 학계에서 주목을 받고 있다. 특히 우리 몸에 존재하는 T세포의 70~80%가 장내 면역계에 분포한다는 점을 고려하면 T세포가 눈에 띄는 외부의 적보다는, 드러나지 않는 내부의 인자를 조절하는 데에 훨씬 많은 에너지를 소모하는 것으로 볼 수 있다. 우리가 매일 섭취하는 음식물의 항원과 장내에 공생하는 미생물 유래 항원을 관리하는 것이 장내 T세포의 주된 역할이다. TCR 분류 체계. TCR의 항원 특이성은 TCRα 및 TCRβ 사슬의 조합에 의해 결정된다. 연구팀은 TCRβ 사슬이 고정된 실험쥐를 사용해, TCRα 전체(TCRα repertoire)를 분석했다. 실험쥐를 정상 환경(SPF), 무균(GF), 무항원(AF) 환경에 사육함으로써, 분석된 TCR을 자기(self), 음식물(diet), 미생물(microbe)에 의존적인 TCR로 분류 및 체계화했고, 이러한 방식으로 2만개의 TCRα 시퀀스를 분류했다다양한 음식물과 장내 미생물 유래 항원이 용광로처럼 흐르는 장내 면역 환경은 항원의 양과 다양성 측면에서 매우 복잡하다. 그리고 이 복잡계에서 T세포의 역할은 매우 중요하다. 무해한 음식물 항원과 공생 세균 유래 항원에 대해서는 면역 관용을 유지하면서도, 감염성 병원체에 대해서는 단호하게 대응해야 하기 때문이다. 이것이 바로 T세포의 유연성과 항원 특이적 정확성이다. 만약 음식물에 대한 T세포 면역 관용에 이상이 생기면, 음식물 알레르기나 복강병 같은 질환이 발생할 수 있다. 또한 장내 공생 세균에 대한 면역 관용에 문제가 생기는 경우에도, 염증성 장 질환(Inflammatory Bowel Disease)과 같은 난치성 질환이 유발될 수 있다. 이러한 질환은 우리 몸에 이롭거나, 해가 되지 않는 장내 공생 세균에 대한 염증성 반응이 발생하는 것으로 최근 식습관의 서구화와 함께 발병하는 사례가 늘어나고 있다. 이러한 면역학적 난제를 해결하기 위해서는 T세포의 항원 특이성이, 항원의 용광로라 할 수 있는 장내 면역 환경에서 어떻게 조절되는지를 규명하는 기초 연구가 매우 중요하다. 그러나 장내 면역 환경의 복잡성으로 인해, 이와 관련된 직접적인 연구는 아직 기초적인 수준에 머물러 있다. 이에 아주대학교와 워싱턴대학교 연구팀은 생쥐의 장내 T세포 수용체(T cell receptor, TCR) 연구를 통해 TCR을 자기 항원, 음식물 항원, 미생물 유래 항원에 의존적인 TCR로 각각 분류하는 새로운 연구 체계 확립에 나섰다. T세포 수용체(TCR) 분류를 위해 연구팀은 생쥐를 세 가지 조건에서 사육했다. ▲감염균은 없지만 음식물 및 공생 미생물 유래의 항원이 존재하는 정상 상황(Specific pathogen-free, SPF) ▲여기에서 장내 미생물을 제거한 무균 상황(Germ-free, GF) ▲최종적으로 음식물 항원까지 배제해 외부 항원 노출이 전혀 없는 무항원(antigen-free, AF) 상황이다. 연구팀은 장내 환경에서의 T세포 항원 특이적 반응을 거시적으로는 음식물 및 장내 공생 세균에 대한 전체 TCR 반응의 크기로 추적했고, 미시적으로는 음식물 및 장내 공생 세균에 반응하는 단일 TCR의 반응을 추적할 수 있었다. 이러한 과정을 통해 2만개 상당의 T세포 수용체(TCR)를 분류한 체계 지도가 완성됐다. 더불어 연구팀은 염증성 장 질환의 원인이 되는 T세포 항원 특이성에 대한 심도 있는 분석을 진행했다. 복잡한 조성의 장내 세균 중에서 염증의 원인이 되는 세균 후보를 찾기 위해, 연구진은 장내 세균 및 장내 TCR 간의 복잡한 상호작용에 대해 네트워크 분석을 수행했다. 연구팀은 분석을 통해 생쥐 사료의 구성 성분 중에는 콩단백질이 만성 장내 염증 반응의 항원임을 밝혔다. 면역학적 다양성과 복잡성으로 인해, 장내 염증성 면역 반응의 항원 규명은 매우 어려운 연구주제로 꼽힌다. 이에 음식물 구성 성분별 추적 및 장내 세균과 TCR 간의 네트워크 분석을 활용한 연구 기법은 T세포, 음식물, 그리고 장내 미생물 간의 복잡한 상호작용을 규명하는 데 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다.이재우 아주대 교수는 “새롭게 제시한 연구 기법은 T세포 수용체의 숲과 나무를 함께 볼 수 있는 분류 체계 방식으로, 장내 염증 상황에서 T세포를 자극하는 음식물 및 장내 공생 세균 유래 항원을 규명하는 데 유용하게 활용될 수 있을 것”이라며 “이러한 기초 연구가 향후 장내 염증·음식물 알레르기 관련 면역 치료제 개발에 필요한 중요한 정보를 제공할 수 있기를 기대한다”라고 말했다. 이 교수는 “기존에 학자들이 분석해온 ‘인체는 살아있는 미생물 배양기’라는 관점에 더해 우리가 먹는 음식이 바로 미생물 배양액이 된다는 점을 이번 연구를 통해 확인할 수 있었다”라며 “앞으로 인간이 섭취하는 음식물이 장내 미생물 및 TCR 반응을 유도하는 원리에 대한 기초 연구가 더욱 요구된다”라고 덧붙였다.이번 연구는 아주대 자연과학대학 기초과학연구사업 및 우수신진연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다. 장내 T세포의 항원 특이적 상호작용에 대한 다차원적 분석. 장내 염증 상황에서 장내 세균 TCR과 세균 간의 상호작용을 나타낸다. 각각의 점은 TCR 혹은 세균을 나타내며, 두 점을 이은 선은 정비례 관계(positive corelation)임을 보여준다

-

210

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-06-16

- 1157

- 동영상동영상

-

우리 학교 박은덕 교수 연구팀이 바닷물과 태양광만을 이용해 부가가치가 높은 화합물과 청정 수소를 동시에 생산할 수 있는 친환경 시스템을 구현하는 데 성공했다.박은덕 교수(화학공학과·대학원 에너지시스템학과) 연구팀의 해당 연구는 ‘바닷물/클로로포름 전해질에서의 티타늄이 도핑된 산화철 광산화전극을 통한 탠덤 광전기화학적 sp3 탄소-수소 결합 염소화(Photoelectrochemical tandem chlorination of sp3 C–H bond in seawater/chloroform two-phase electrolyte system by Ti-doped Fe2O3 photoanode)’라는 제목으로 <미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)> 6월호에 게재됐다. 박은덕 교수가 교신저자(위 사진 왼쪽)로, 아주대 채상윤 박사후 연구원(대학원 에너지시스템학과·차세대에너지과학연구소, 사진 가운데)과 아딜 메흐무드(Adeel Mehmood) 박사후 연구원(대학원 에너지시스템학과·나노정보기술융합연구소, 사진 오른쪽)이 제1저자로 참여했다.화학 산업에서는 고부가가치 화합물을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 제조하는 기술의 개발이 점점 더 관심을 받고 있다. 석유화학이나 철강 산업에서 활용되는 다양한 화합물의 생산 과정에서 막대한 에너지가 소모되고, 이 과정에서 이산화탄소와 같은 온실가스나 기타 유해 물질이 배출되어 인체 건강과 환경에 부정적인 영향을 미치기 때문이다. 특히 화학 공정에서 핵심적으로 요구되는 탄소-수소 결합의 활성화 반응은 유해 가스나 대량의 유기용매 사용을 필요로 한다는 점에서 개선이 요구된다.이러한 한계를 극복하기 위한 대안으로 산업계와 학계에서 태양광과 같은 재생에너지를 활용한 화합물 제조 방식이 주목받고 있다. 광전기화학전지(PEC) 시스템을 활용하면 태양에너지를 화학에너지로 변환, 이를 통해 유기물의 탄소-수소 결합을 선택적으로 활성화하고 염소나 브롬 등 할로겐이 선택적으로 치환되어 정밀화학 제품이나 의약품 등의 원료로 사용이 가능한 고부가가치 화합물로 전환할 수 있으며, 동시에 수소도 생산할 수 있다. 이러한 반응의 효율을 높이기 위해서는 적절한 반도체 광전극과 그에 맞는 시스템의 개발이 꼭 필요하다.기존에 널리 활용되어 온 방안은 탄소-수소 결합의 할로겐화 반응을 이용하는 것으로, 반응물과 할로겐 원소가 하나의 전해질에 용해되어있는 시스템이다. 그러나 이 방안은 일반적으로 유독한 할로겐 가스를 외부에서 주입하거나 고가의 시약을 사용하는 방식이어서 안전성과 환경성, 비용 측면에서 한계를 갖는다.아주대 연구팀은 이러한 부분을 개선하기 위해 기존 연구에서 유독한 할로겐 가스를 직접 사용하지 않고, 전해질을 분리해 친환경적인 브롬화 이온으로부터 태양광을 이용해 반응에 필요한 브롬가스를 실시간으로 공급한 바 있다. 그러나 브롬화 이온 역시 자연에서 쉽게 구할 수 없다는 점이 해당 연구의 한계였다. 이에 아주대 연구팀은 추가 연구를 통해 산화철 광전극과 산성 바닷물 및 클로로포름 유기상으로 구성된 광전기화학전지–이중상 전해질 시스템을 설계했다.연구팀은 해당 시스템에서 바닷물에 풍부하게 함유된 염화 이온을 산화철 광전극이 태양광을 이용해 염소가스로 실시간 전환하고, 이를 염소화 반응에 활용하여 다양한 유기물의 탄소-수소 결합을 효과적으로 활성화해 염소화시키는 것을 확인했다. 산화철 전극은 바닷물에서도 95% 이상의 매우 높은 염소 생성 선택성을 보였다. 특히 이 시스템은 고가의 귀금속 촉매나 반도체 물질을 전혀 사용하지 않고, 자연에 풍부한 산화철 광전극과 바닷물을 직접 전해질로 활용, 별도의 정제 과정 없이 실시간으로 염소가스를 생성하고, 100% 위치 선택적 염소화 반응을 구현했다는 데 의의가 있다.박은덕 교수는 “이번 연구는 태양광과 자연 바닷물이라는 지속 가능한 자원을 활용하여, 환경친화적이고 안전한 유기합성 반응을 구현했다는 점에서 의미가 있다”라며 “태양광 기반의 유기화학 및 수소생산 융합 기술의 새로운 가능성을 보여주는 사례”라고 설명했다. 박 교수는 이어 “염소화 반응뿐 아니라 다양한 유기 기능화 반응으로 확장 가능하며, 해수 전기분해 기반의 탄소-수소 결합 선택적 활성화 기술로서 활용성이 매우 높다”라고 덧붙였다.이번 연구는 한국연구재단의 C1 가스 리파이너리 사업, G-램프 사업, 기초연구지원사업의 지원으로 수행됐다.태양광을 이용해 해수에서 수소와 고부가 화합물을 동시에 제조하는 모식도

-

208

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-06-12

- 1243

- 동영상동영상

-

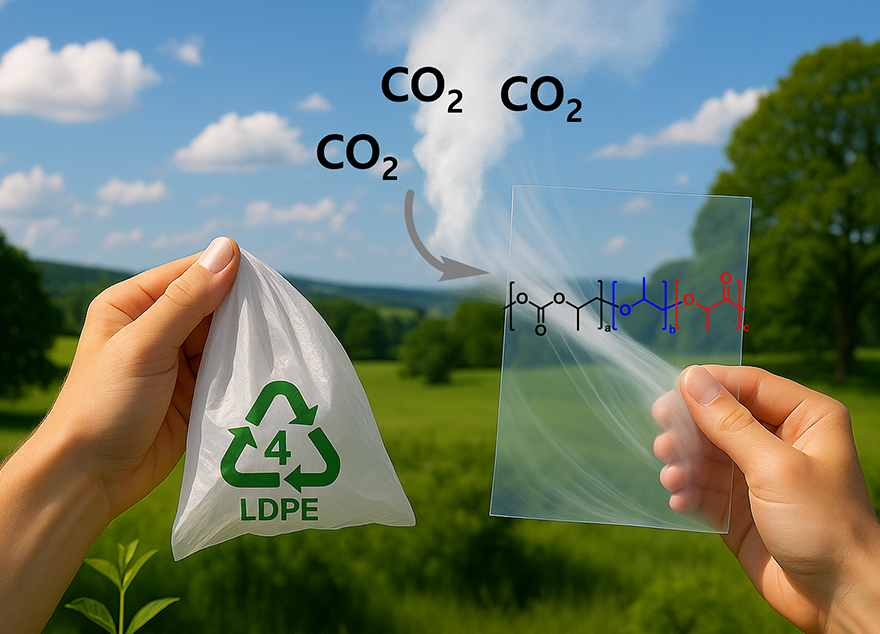

아주대 장혜영 교수팀이 대표적 온실가스인 이산화탄소와 생분해성 플라스틱의 원료인 락타이드를 기반으로 한 고분자 합성법을 개발했다. 기존 플라스틱 생산에 활용되는 석유 기반 고분자를 친환경적 소재로 대체할 수 있는 가능성을 확인한 연구다.해당 연구는 ‘아연-갈산 촉매를 통한 구성 요소 및 구조 조절이 가능한 고성능 이산화탄소 기반 고분자 합성(Zn-gallate catalyzed synthesis of high performance CO2-polymers with tunable composition and architecture)’이라는 논문으로 화학 분야 국제 학술지인 <저널 오브 CO2 유틸라이제이션(Journal of CO2 Utilization)>에 5월 온라인 게재됐다.아주대 화학과 장혜영(위 사진 왼쪽)∙이인환(위 사진 오른쪽) 교수팀의 공동 연구 성과로, 대학원 에너지시스템학과 김재호(석사과정) 졸업생이 제1저자로, 대학원 에너지시스템학과 성기혁(박사과정) 학생과 채주형(석박통합과정) 학생이 공동저자로 참여했다.전 세계의 플라스틱 사용량은 매년 증가해, 2025년에는 445Mt(40만5000kg)의 플라스틱 생산이 예상되고 있다. 실생활에서 사용되는 플라스틱 중 저밀도 폴리에틸렌(LDPE, Low-Density Polyethylene)은 HDPE, PP, PS, PVC와 더불어 5대 범용 폴리머에 속하며 포장용 필름, 각종 일회용 용기 등 다양한 제품의 소재로 사용된다. 하지만 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)의 원료인 에틸렌은 석유의 정제를 통해 생산되며, 전 세계적으로 플라스틱의 재활용률은 9%에 불과하다. 때문에 추가적인 탄소 배출을 막기 위해 이산화탄소(CO2)가 활용된 고분자의 생산이 요구되어 왔다.장혜영 교수팀은 앞선 연구에서 개발한 아연-갈산 박막 촉매를 활용해, 지구온난화의 주요 원인으로 꼽히는 이산화탄소(CO2)와 생분해성 플라스틱인 PLA(Polylactic acid)의 전구체로 사용되는 락타이드를 공중합하여 높은 촉매활성으로 고분자를 합성했다.또한 중합 방법에 따라 PLA의 비율을 9.4~76 wt%로 자유롭게 조절할 수 있는 기술을 개발하는 데에도 성공했다. 합성된 고분자는 기존에 널리 활용되던 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)보다 더 높은 기계적 물성을 보여 이산화탄소 기반의 고분자가 기존의 석유 기반 플라스틱을 대체할 수 있는 가능성을 보여줬다.연구를 주도한 장혜영 교수는 “이번 연구는 기후온난화 가스로 알려진 이산화탄소를 활용한 고분자의 상용화를 앞당길 수 있다는 점에서 의미있는 결과”라고 밝혔다.이번 연구는 교육부의 G-LAMP 사업∙자율중점연구소사업과 한국연구재단의 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.아주대 화학과 연구팀은 대표적 온실가스인 이산화탄소를 활용해 플라스틱을 생산할 수 있는 방법을 연구하고 있다

-

206

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-06-12

- 1260

- 동영상동영상